|

|

人工知能技術に基づく知的ソフトウェアの構成要素を学ぶ.この分野の技術は多岐にわたっているが,本講義では概念が記号化された以降の高次レベルでの推 論や学習および不確実性の数理的な扱いを中心に学ぶ.(それに対して,信号として与えられる低次レベルのパターンを知的に扱う技術は別の講義でなされている.)

さらに,人間の知能に加えて感覚や運動の特性まで考慮したヒューマンインタフェースのデザインの基礎を学ぶ.

|

教員:

栗原 正仁(情報科学研究科)、野中 秀俊(情報科学研究科) |

開講年:2005

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 工学/情報, 工学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

固体地球の物質的および物性的な層構造、運動、熱的状態等を物理学的に理解し、かつそれらの観測手段について概観する。また月惑星との比較を通じてそれらの理解を深める。

1. 地球の形と重力、静水圧平衡

2. 層構造、アイソスタシー、リソスフェアとその剛性、マントルの粘性

3. 地球の双極子磁場とその歴史

4. 地球潮汐とその計測、地球ー月系とその力学進化

5. 地球の回転とその変動

6. 衛星で測る地球重力場、地上で測る重力場

7. リソスフェアの動きとその計測

8. 宇宙測地技術の原理

9. プレートの発散境界と収束境界における諸現象

10. 月惑星の重力場とその異常、回転とその変動

|

教員:

日置 幸介(北海道大学大学院理学研究科) |

開講年:2005

|

タグ:

学部でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

貧困・民族・生活の社会学

|

なぜ発展途上国の人々は貧しいのだろうか? そもそも貧困ってなんだろう? なぜ民族紛争は起こっているのだろうか? そもそも民族ってなんだろう? 発展途上国の人びとの生活と私たちはどうつながっているんだろうか? この講義では、南北問題とは何か、貧困とは何か、発展とは何か、民族とは何か、といった問題を、なるべく具体的な“人々の生活”のレベルから考えます。

1. モノから考える南北問題

2. 「貧困」って何だ?

3. 「民族」って何だ?

4. 「村の生活」を考える

|

教員:

宮内 泰介(文学研究科) |

開講年:2005

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 心理/社会学, 文学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

Writing Academic Essays at University

|

国立大学法人北海道大学国際本部 日本語研修コース教育課程(予備課程)

現代日本学プログラム の講義資料を公開しています。

|

教員:

シートン フィリップ(北海道大学大学院メディアコミュニケーション研究院) |

開講年:2014

|

タグ:

english, 学部でさがす, 文学/思想/言語, 文学部, 現代日本学プログラム |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

トポロジーの基本的な考え方や歴史的発展,理工学への様々な応用をやさしく紹介する.

|

教員:

石川 剛郎(北海道大学大学院理学研究科) |

開講年:2005

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

1630 年、フランスの法律家 Pierre de Fermat は本の欄外に次のような内容の書き込みを残した.

「3 以上の整数に対して、不定方程式 x^n + y^n = z^n は整数解を持たない. このことの驚くべき証明を私は見つけたが、これを記すには余白が小さすぎる…」

この命題の正否はなんと約 370 年後、1995 年になるまで決着がつかなかった. 授業ではこのような問題が産まれる背景を古代の数論から掘りおこし、問題解決のためにどのような努力が払われたかを歴史を追って見ることにする. 必要な予備知識としては高校数学 I、IIA、IIB で十分である.

|

教員:

松下 大介(北海道大学大学院理学研究科) |

開講年:2005

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

自然とはなんだろう? 自然保護、と言うけれど、自然を守るとはどういうことだろうか? よく考えると実はそれほど簡単ではない。自然保護とは人間の手が加わらないことか? 自然保護という思想は、世界共通のものになりうるのか? それとも、文化や歴史によって違うのか?

この講義では、自然環境について、あるいは環境問題について、あくまで〈地域〉の視点、地域住民の視点を重視しながら考える、ということをやってみたいと思います。そこでは、地域の住民自身がその環境と歴史的にどうかかわってきたか、今後どうかかわるべきか、といった点が中心的なテーマになります。それは単に人が自然にどうかかわるか、ということにとどまらず、人と人の間にどういう関係を作っていったらいいのかという問題である、といったことについても考えます。講義では、こうしたことを、日本・東南アジア・太平洋地域の具体的事例を取り上げながら考えたいと思います。

さらに、この講義では、以上のような “環境と地域社会”というテーマに沿って、論文(レポート)を書いてもらいます。レポートを書くときには、何をどう調べればよいのか、どうまとめればいいのか、などについて、実践的に学びます。

|

教員:

宮内 泰介(文学研究科) |

開講年:2005

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 心理/社会学, 文学/思想/言語, 文学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

写像空間のトポロジーと幾何と特異点

|

「写像空間のトポロジーと幾何と特異点」について講義する. 幾何学や大域解析の諸問題は,多様体と多様体間の可微分写像の言葉で記述される.その際の常套手段として,扱うクラスの写像の全体に位相や微分構造を入れて,その写像空間を解析することにより,もともとの問題にアプローチするという方法がある.この方法を説明する.

その過程で,関連する幾何学の問題,大域解析の問題,さらに特異点論との関係を論じる.

幾何学や大域解析,非線形問題,特異点論に興味を持つ人に最適である.

「美しいものは皆,写像空間の特異点である」

|

教員:

石川 剛郎(北海道大学大学院理学研究科) |

開講年:2004

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

質的社会調査の方法と実際

|

社会学における分析とは何か。とりわけ質的分析に関わる研究法について考える。

社会学の学部段階における卒業論文では、殆どが質的調査を行う。しかしながら、突撃調査の域を出ていないものが多い。社会調査実習においては量的調査の分析法を習得するわけであるが、質的調査の授業科目はない。そこで、この授業科目において質的調査の基本的理解を目指す。

|

教員:

櫻井 義秀(北海道大学大学院文学研究科) |

開講年:2004

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 心理/社会学, 文学/思想/言語, 文学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

グローバル・エコノミーの政治経済学

|

1990年代から形成されてきたグローバル・エコノミーを分析し,現代資本主義の構造と変動を明らかにするとともに,そこから生じた緊張や矛盾への適切な処方箋を展望する.

|

教員:

佐々木 隆生(公共政策大学院) |

開講年:2004

|

タグ:

japanese, ビジネス/経済, 学部でさがす, 経済学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

政治経済学的アプローチ

|

1.戦争と平和の原因を、国家を主体とする国際関係の構造と変動から考察し、平和の実現と維持をリアルに追求する社会科学的な考え方への案内を行う。

2.国際関係の特質をめぐる主な立場である(1)ホッブズ的無政府社会、(2)自由貿易平和主義的調和社会、(3)グロチウス的秩序社会の3者の対立と関係を理解することと、国際関係の中での政治と経済のダイナミックな関係を理解することとを通じて、国際関係をみる基本的視点を養う。

3.同時多発テロやさまざまな国際緊張、安全保障問題への日本のかかわり方を主体的に検討する知的基盤を養う。

|

教員:

佐々木 隆生(公共政策大学院) |

開講年:2004

|

タグ:

japanese, ビジネス/経済, 全学教育科目, 学部でさがす, 法律/政治, 経済学部, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

複雑系研究の代表的なトピックスである「カオス」「フラクタル」の基本的概念を習得します。

特に、 複雑なシステムを非線形力学系、 セル・オートマトン等で計算機上に再現し、 そこに現れる複雑な系の挙動・性質がカオスやフラクタルの概念によって特徴付けられることを、 2年次に既習の初等的なC言語プログラミングを実際に行ってもらうことで学習します。

スケジュール

(1)運動方程式とその線形化、生態系の方程式とその差分化

(2)非線形写像

(3)軌道の稠密性

(4)写像の折りたたみ度と軌道のエントロピー、軌道安定性とリアプノフ指数

(5)分岐現象とカオス

(6)数値計算の準備

(7)非線形力学系とカオス

(8)アトラクタの埋め込み次元と相関次元

(9)カオスの計算機演習

(10)自己相似性とフラクタル

(11)複素力学系と確率的フラクタル、フラクタル次元

(12)フラクタル計算機演習

(13)マルチフラクタル

|

教員:

井上 純一(北海道大学大学院情報科学研究科) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 工学/情報, 工学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

現代社会における数値計算の役割

|

現代社会においてはコンピュータの利用は必要不可欠になっている。これは単なる娯楽のためというだけでなく、高齢化社会において少ない労働力で高い作業効率を得ることが、我国の社会における課題となっているためでもある。

このことは教育現場にも当てはまり、日本全体で教材を共同で利用するなど、コンピュータやネットワークを使った教育の効率化の可能性はたいへん大きい。

このような作業効率・教育効率の向上の上では、様々な機能を提供するサーバーコンピュータ (多くは Unix ワークステーション) を使いこなせること、サーバー上でのプログラムを作成する技術、そして Webpage やプリントでの表現等の重要性が今後増していくものと考えられる。

この授業では、サーバーとして用いられている Unix コンピュータ上で実際にプログラムを組み、数値計算による問題解決を体験することを通じて、必要なコンピュータの利用法、プログラムのアルゴリズムの構築方法、計算結果の可視化 (グラフ化)、Webpage へのグラフの表示、TeX などを利用した数式・図を含むプリント作成方法等について修得することを目的とする。

|

教員:

大西 明(理学研究院) |

開講年:2003

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

日本社会の変動と家族

|

社会学固有の研究対象が「家族」であるといっても言い過ぎではない。しかし、誰もが知っており、経験もしている家族を学問の対象とすることはことのほか難しいことでもある。

近現代日本における社会変動の中で家族、家族観の移り変わりを考えたいのであるが、それには、家族を捉える様々な分析視角が必要となる。それらを簡単に解説した上で、家族の変動をみていきたい。

|

教員:

櫻井 義秀(北海道大学大学院文学研究科) |

開講年:2003

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 心理/社会学, 文学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

【講義概要】

現代社会においてはコンピュータの利用が必要不可欠となっているとともに、その利用を支えているOS、およびプログラムの開発の重要性も増してきている。

この授業では、実際にUnixコンピュータ上でプログラムを組み、数値計算による問題解決を体験することを通じて、数値計算に必要なコンピュータの利用法を修得し、数値計算の基礎的な概念を理解するとともに、プログラムのアルゴリズムの構築方法について訓練することを目的とする。

【スケジュール】

1. 実数の和

2. 数値積分 その1: function

3. 数値積分 その2: subroutine、課題その1

4. 数値積分: 課題を進める

5. 微分方程式 その1: 1変数1階微分方程式

6. 微分方程式 その2: 1変数2階微分方程式

7. 微分方程式 その3: ケプラー問題

8. 一般の方程式、2分法と Newton 法

9. 課題 その2

10. 課題 その2 続き

11. 乱数 その1

12. 乱数 その2

13. 演習のまとめ等

|

教員:

大西 明(理学研究院) |

開講年:2003

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

【講義概要】

複素数 “i” を使った微積分の立場から,既習の微積分をもう一度見直し,現代数学の基礎と応用を概観する.

なお,題名の「愛」は,言うまでもなく複素数 “i”(アイ)にかけた駄洒落だが,ややもすると無味乾燥に見えてしまう微積分が、複素数 “i” を使うことによって見通しが良くなり面白く感じられ,学生諸氏が少しでも数学を好きになってくれれば良いな,という願いもこめたネーミングである.

「数理のこころを知りたいならば,愛で始めよ微積分」

【スケジュール】

1. “i” と複素数

2. 複素多項式

3. 複素数平面

4. べき級数

5. 指数関数

6. オイラー(Euler)の公式

7. 円周率再論

8. 三角関数再論

9. 収束半径

10. 項別微分

11. 実関数の微分学再論

12. 線積分と留数

13. コーシー(Cauchy)の積分定理

14. 実関数の積分学再論

15. フーリエ(Fourier)級数

|

教員:

石川 剛郎(北海道大学大学院理学研究科) |

開講年:2003

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

【講義目標】

前提から結論が論理的に正しく導かれているか否か、文論理(命題論理)の範囲で、判定できるようになること。

【スケジュール】

1. 初等言語 論理式

2. 選言 連言 否定 含意 論理的同値

3. 日常言語との比較

4. 真理表 恒真文

5. 論理的公理 推論規則

6. 証明可能性と決定手続き

7. 論理学の応用

8. 健全性定理 完全性定理

|

教員:

中戸川 孝治(北海道大学大学院文学研究科) |

開講年:2001

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 文学/思想/言語, 文学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

スペイン語法入門

|

文学部の専門教育において是非とも習得すべき外国語の能力は、その言語で書かれた原典を正確に読み解く読解力である。着実な読解力の土台となるのは、何よりも当該言語の文法の体系的な理解である。

授業科目名は「フランス語学」となっているが、実際にはフランス語が属するロマンス諸語の一つであるスペイン語の文法を学ぶのが本授業の目的である。本授業は、スペイン語で書かれた文章の読解に不可欠でスペイン語の実践的運用の基盤ともなる文法事項を集中的に学び、スペイン語がどのような言語であるかを把握することを目指す。

エクセレント・ティーチャー

本講義を担当している藤田准教授は、平成19年度エクセレント・ティーチャーに選ばれています。

授業実施上の取組・工夫などについては、こちらをご覧ください

|

教員:

藤田 健(北海道大学大学院文学研究科) |

開講年:2008

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 文学/思想/言語, 文学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

※この教材には英語字幕がついています。

Original Video Materials:

1. Tips for English Speech Sounds (Unit 1-5)

2. Tips for Writing Sensible Paragraphs (Unit 6-10)

3. Steps toward Attractive Presentations (Unit 11-14)

北大発信型オリジナルビデオ教材:

1. 英語発音の基礎 (Unit 1-5)

2. パラグラフライティングの基礎 (Unit 6-10)

3. 魅力的なプレゼンテーションに向けて (Unit 11-14)

|

教員:

奥 聡、 土永 孝、 辻本 篤、 ジェフ ゲーマン(北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター) |

開講年:2015

|

タグ:

english, japanese, 全学教育科目, 外国語教育センター, 学部でさがす, 文学/思想/言語 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

19世紀から20世紀初頭を中心としたロシア音楽のさまざまなジャンルに触れ、その特質、魅力を理解します。

|

教員:

高橋 健一郎(札幌大学外国語学部) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 音楽 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

ムーミンはカバではありません!ムーミンたちはすべて、トーベ・ヤンソンが作り出した「いきもの」です。北欧に古くから伝わるサーガ(物語)に登場する妖精との類似が指摘されています。こうした北欧色が色濃く漂うムーミン物語を題材として、フィンランド人の自然観や人間観、人生観を学びます。これにより、自らがよりよく生きていくための指針を考えることが本授業の目標です。

しかし、なぜ今フィンランドなのでしょう?それは、とても小さく寒い国なのに、とても「熱い」国だからです。経済協力開発機構(OECD)が実施する15歳時の学力調査(PISA)で世界一を維持し続け、世界経済フォーラム(WEF)による国際競争力調査でも世界トップクラス。一方の日本はいずれも下降の一途。フィンランドと日本の明暗を分けているものはなんでしょうか?ムーミン物語を通じて日本の将来と自分の生き方について考えていきましょう。

|

教員:

池田 文人(北海道大学大学院文学研究科) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 心理/社会学 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

ピアノはどんな楽器か、どんな歴史を持っているのか、どんな風に弾くのか、社会や他の芸術とどの様に関わっているのか等を探ることにより、ピアノ音楽の楽しみ・魅力に迫ります。

|

教員:

渡辺 健二(東京芸術大学) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 音楽 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

パイプオルガンは数ある楽器の中でも最大の楽器として知られています。コンサート・ホールなどで演奏を聴く機会は増えてきたとはいえ、まだ身近とは感じられないパイプオルガンが北大のクラーク会館には設置されています。北大が音楽大学ではないにもかかわらず比較的大型のパイプオルガンをキャンパスに持つという極めて稀な好条件に恵まれていることをまったく知らずに卒業していく学生も多いでしょう。この講義では、パイプオルガンの音が出る仕組み、楽器の構造、歴史、国や地域による特徴の違い、キリスト教的背景、オルガンのために書かれた音楽などさまざまな視点からパイプオルガンにアプローチするとともに、受講者全員に実際にパイプオルガンの中に入ってもらい楽器に直接接してもらいます。また、レジストレーションという音色の選択によって同じ音楽がまったく異なった響きになるという作品解釈の問題など、パイプオルガンならではのさまざまな問題についても実際のオルガン演奏を交えてお話します。

|

教員:

藤原 一弘 (洗足学園音楽大学音楽学) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 音楽 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

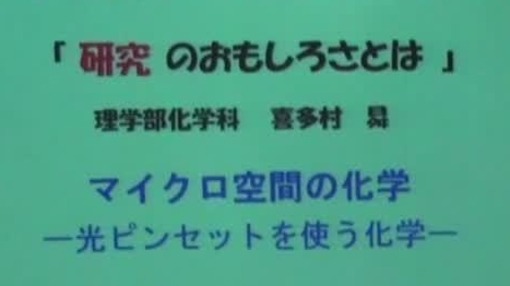

総合入試特別プログラム

|

北海道大学で行っているオープンキャンパスの模様を映像でご紹介しています。 当日お越しになれなかったみなさまも北海道大学の雰囲気を感じることができます。 どうぞご覧ください。

・2010年8月1日

10:00 講演「学問のおもしろさとは」

10:40 北大の新入試制度「総合入試」に関する説明

※北大の入試制度が新たに大きく変わります。受験生・保護者等にわかりやすく解説します。

11:10 個別相談会(入試、学部所属前の初年次教育、授業料の免除制度、各種の奨学金制度、学生寮、学生生活、就職等)

※本学教職員及び在学生が北大に対する質問にお答えします。大学案内誌等の各種パンフレットもご用意しています。

13:00 北大の新入試制度「総合入試」に関する説明

※北大の入試制度が新たに大きく変わります。受験生・保護者等にわかりやすく解説します。

13:40 講演「学問のおもしろさとは」

14:10 個別相談会(入試、学部所属前の初年次教育、授業料の免除制度、各種の奨学金制度、学生寮、学生生活、就職等)

※本学教職員及び在学生が北大に対する質問にお答えします。大学案内誌等の各種パンフレットもご用意しています。

|

教員:

喜多村 昇 (理学研究院)、小内 透 (教育学研究院) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, オープンキャンパス, 公開講座でさがす, 学部でさがす, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

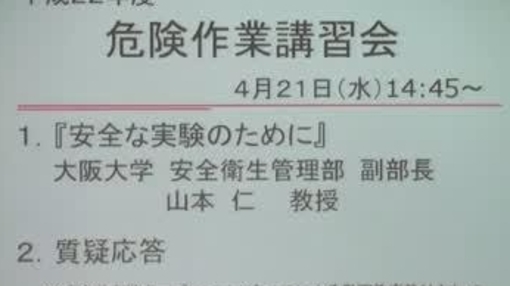

|

エタノール等の薬品を実際に燃焼させ、視覚的にわかりやすく薬品の引火性の高さや危険性を体験できる講習会です。

|

教員:

山本 仁(大阪大学安全衛生管理部) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 学部でさがす, 工学/情報, 工学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |